Et si le miso ne se résumait pas au soja japonais ? Et si votre prochaine fermentation naissait non pas à des milliers de kilomètres, mais dans votre propre cuisine, avec des pois chiches du marché ou des lentilles du jardin ? Car oui, il est tout à fait possible de créer un miso local, savoureux et sain, à base de légumineuses françaises.

Mais attention : tout ne se fermente pas de la même manière. Entre croyances erronées, pratiques risquées et vérités scientifiques, il devient crucial de savoir ce qui fonctionne réellement… et ce qui peut mal tourner. En lisant cet article, vous découvrirez comment adapter la recette du miso aux ingrédients locaux, pourquoi cela peut être un choix judicieux pour votre santé comme pour la planète, et surtout, comment éviter les erreurs les plus fréquentes.

Sommaire

Redécouvrir le miso : entre tradition et créativité locale

Et si le miso n’était pas qu’un pilier de la cuisine japonaise ? Et si sa magie pouvait naître dans votre propre cuisine, avec vos pois chiches, vos lentilles, vos haricots secs bien de chez nous ? Parce que oui, le miso peut parfaitement troquer le soja traditionnel contre des légumineuses locales et le résultat est bluffant.

Riche en protéines végétales, en ferments bénéfiques pour l’intestin, le miso est plus qu’un simple assaisonnement : c’est un concentré d’umami, de caractère et de vitalité. Il contient notamment des vitamines B1, B2, B6, B9, du zinc, du fer et des enzymes digestives. Et tout ça, grâce à un peu de sel, de koji (aspergillus oryzae) et une bonne dose de patience.

Imaginez : votre pot de miso de pois chiches de Vendée ou de lentilles vertes du Puy, prêt à sublimer vos soupes d’hiver. C’est local, c’est écolo, c’est délicieux. Qui aurait cru que vieillir un bocal pouvait être si excitant ?

- Découvrez également notre article : Comment puis-je faire de la cuisson à basse température ?

Pourquoi choisir les légumineuses locales pour faire son miso ?

Lorsque l’on décide de faire du miso maison, il paraît évident de s’appuyer sur des ingrédients disponibles à proximité. Utiliser des légumineuses locales, c’est faire un choix à la fois écologique, économique et culinaire. Les pois chiches du Lauragais, les lentilles vertes du Puy, les haricots blancs du Sud-Ouest sont riches en protéines (environ 20 g/100 g), en fibres alimentaires, et ont l’avantage d’être cultivés en respectant des cycles agricoles adaptés à nos terroirs.

Faire du miso avec ces légumineuses ne change rien à la richesse nutritionnelle finale. Grâce à la fermentation par le koji (aspergillus oryzae), les protéines complexes sont partiellement dégradées en acides aminés libres, comme la glutamine, ce qui augmente la digestibilité et renforce la saveur umami. Le résultat est un miso plus doux, souvent plus digeste qu’un miso de soja, et très bien toléré par ceux qui y sont sensibles.

Il faut également souligner que la culture locale permet de réduire l’empreinte carbone liée à l’importation de soja, souvent cultivé à des milliers de kilomètres, dans des conditions controversées.

Fermentations réussies : les bonnes pratiques à connaître

Faire du miso chez soi exige rigueur, hygiène et compréhension des mécanismes microbiologiques. La fermentation repose sur un équilibre fragile entre humidité, température, salinité et absence d’oxygène. Avant de commencer, il est essentiel de travailler dans un environnement propre : plan de travail, ustensiles et bocaux doivent être soigneusement lavés, voire passés à l’eau bouillante.

Le choix du sel est également fondamental. Il faut impérativement un sel non iodé, sans additif, car l’iode et les agents anti-agglomérants perturbent les micro-organismes. Le dosage recommandé pour un miso rouge est de 12 à 13 % du poids total de la préparation. Un taux trop bas expose à un développement de bactéries pathogènes.

Le miso doit être fermenté dans un récipient hermétique, avec un poids pour éviter les poches d’air. L’idéal est de maintenir une température stable autour de 20 à 22 °C. En dessous de 3,8 de pH, le milieu devient hostile aux pathogènes.

Miso maison : comment adapter la recette avec pois chiches, lentilles ou haricots

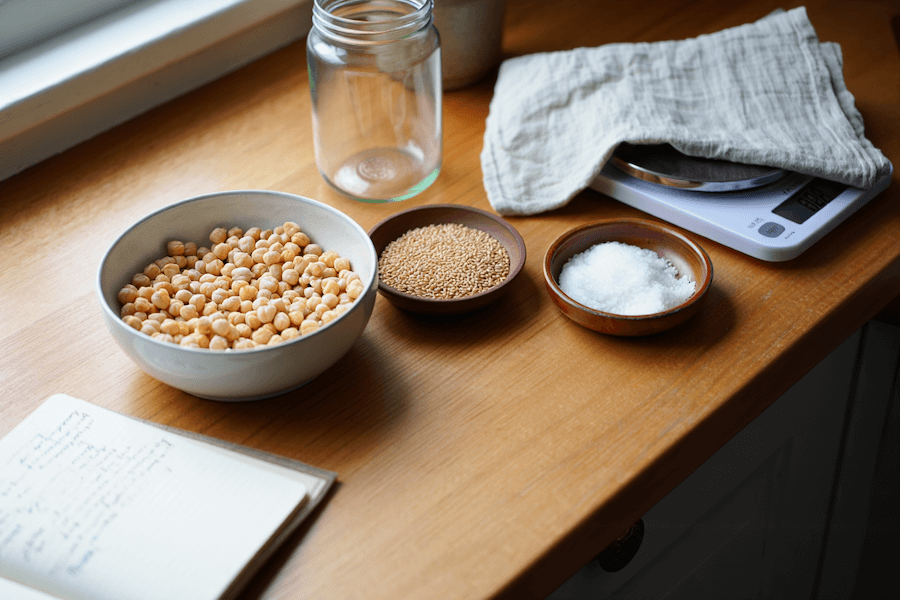

Réaliser un miso avec des légumineuses locales nécessite d’ajuster les étapes, sans trahir les principes de base. Les pois chiches, lentilles et haricots blancs ou rouges remplacent aisément le soja, à condition d’être bien cuits et mixés finement. Après un trempage de 12 heures, faites-les cuire jusqu’à ce qu’ils soient tendres, en conservant un peu d’eau de cuisson pour ajuster la texture de la pâte.

Mélangez ensuite avec le koji (issu de riz ou d’orge inoculé à Aspergillus oryzae) et du sel non raffiné. Pour un bon équilibre, comptez environ 200 g de sel pour 1 kg de légumineuses + koji. La pâte doit pouvoir être tassée sans coller excessivement. Utilisez un bocal hermétique, pressez bien, puis placez un poids dessus pour éviter toute poche d’air.

Laissez fermenter entre 6 et 12 mois, selon la température ambiante et le taux de sel. Si la température dépasse 23 °C, privilégiez un lieu plus frais. Le miso de pois chiches donne un goût plus doux, presque noisette. Celui de haricots rouges offre une teinte plus soutenue et un arôme proche du miso brun traditionnel. Ces adaptations locales offrent des résultats très qualitatifs, sans perte de complexité aromatique.

Comment fermenter les pois chiches sans danger ?

Fermenter des pois chiches en toute sécurité implique de respecter scrupuleusement certains paramètres microbiologiques. Contrairement à la lactofermentation de légumes crus, les pois chiches sont généralement utilisés cuits, ce qui élimine leur charge naturelle en bactéries lactiques. Il est donc impératif de les ensemencer avec un ferment fiable, comme du koji, du petit-lait de kéfir ou du jus d’une précédente fermentation réussie.

Avant de commencer, veillez à cuire les pois chiches jusqu’à ce qu’ils soient bien tendres, puis à les mixer en purée avec un peu de leur eau de cuisson. Ajoutez ensuite du sel non iodé en quantité suffisante (entre 10 % et 13 % du poids total) afin d’inhiber les bactéries pathogènes. La pâte doit être tassée dans un bocal stérilisé, protégée de l’air, et lestée pour éviter les poches d’oxygène.

Il est indispensable de mesurer le pH en fin de fermentation. Un pH supérieur à 3,8 rend le produit potentiellement dangereux. Un miso réussi est sûr, stable, et agréable au goût.

- Découvrez également notre article : Quel est un texturant alimentaire naturel ?

Peut-on vraiment fermenter tous les légumes et légumineuses ?

Tous les végétaux ne sont pas adaptés à la fermentation lactique, et encore moins à la fermentation en saumure.

- Les légumes frais, récoltés avec leur peau intacte, portent naturellement des bactéries lactiques issues du sol. Ce sont ces micro-organismes, présents notamment sur le chou, les carottes, les navets ou encore les radis, qui déclenchent la fermentation spontanée lorsqu’ils sont placés en bocal avec du sel.

- Les légumineuses, en revanche, posent un autre problème. Une fois trempées, rincées puis cuites, elles ne contiennent plus aucune flore microbienne viable. Fermenter des pois chiches, des lentilles ou des haricots rouges sans ensemencement spécifique est donc risqué. Sans ajout de ferment, ce sont d’autres souches, parfois pathogènes, qui peuvent proliférer.

Il faut distinguer la fermentation en saumure de celle par moisissure contrôlée ou levures naturelles, comme dans le cas du miso, du tempeh ou des idlis. Ces fermentations sont initiées à l’aide de ferments précis, tels que le koji (Aspergillus oryzae) ou le Rhizopus oligosporus. Selon moi, vouloir tout fermenter sans méthode adaptée est une erreur courante.

Quelle différence entre le miso japonais et ses équivalents locaux ?

Le miso japonais, traditionnellement fabriqué à partir de soja, riz koji et sel, présente des caractéristiques très spécifiques liées à son terroir, à ses micro-organismes locaux et à des siècles d’affinage des techniques. Il existe plus de 1 300 variétés régionales, allant du miso blanc (shiro miso, doux, fermenté quelques semaines) au miso rouge (aka miso, fort, fermenté plus d’un an).

Lorsque l’on fabrique du miso avec des légumineuses locales comme les pois chiches, lentilles ou haricots blancs, on change la matrice de fermentation. Les profils aromatiques deviennent plus doux, parfois plus ronds, avec des notes de noisette, voire légèrement sucrées selon les ingrédients utilisés. Sur le plan nutritionnel, ces versions restent aussi riches en protéines végétales, en vitamines B, en minéraux et en enzymes digestives.